福岡市東区にある相談支援事業所「街の相談室 ほろん」。ここでソーシャルワーカーとして活動する稲岡由梨さんは、地域に根ざした福祉のあり方を模索しながら、日々人々の暮らしに寄り添っています。今回は、稲岡さんのこれまでの歩みと「街の相談室 ほろん」の活動についてご紹介します。

福祉との出会い

福祉の世界に入ったきっかけは、人と接するのが好きだったので、福祉系の大学に進学したことですね。母が手話をしていたこともあり、福祉は幼い頃から身近な存在でした。

大学ではさまざまな福祉分野に触れ、ボランティア活動にも積極的に参加しました。

その中で、障がいのある方が社会参加の機会を持ちにくい現実に驚き、「自分が当たり前に経験してきたことが、そうではない人もいる」と気づいたことが、福祉への想いを深めるきっかけになりましたね。

現場で感じた「つながる」の力

大学卒業後は、学生時代のボランティアのつながりで障がい福祉サービス事業所に就職しました。作業所では生活支援・就労支援に携わりました。就労の作業は、注文が少ない状況だったので、何かやれることは無いかと考え、営業をすることになりました。福祉で営業ってびっくりしますよね。最初は中々受注をとれなかったけど、徐々にいろんな企業から注文が入るようになりました。

外に出てみて、支援の輪が広がるのを感じましたね。つながることの大切さを感じた出来事でした。

障がいに関わる仕事を通じて、まだまだ支援につながっていない方がたくさんいる、今度は、支援につながっていない人を支援につなぎたいと思い、福岡市の基幹相談支援センターのコーディネーターとして働き始めました。

総合相談業務や地域ネットワークづくりに携わる中で、「もっと早く相談すればよかった」、「家族でどうにかしないといけないと思っていた」、「施設しか知らずグループホームのことを知らなかった」などの声をたくさん聞きました。

情報が届いていなかったり、まだまだ支援につながっていない人が沢山いることを実感しました。みんなに選択肢を知って少しでも不安を解消してもらいたい、一人で悩む時間を減らしたい、そう強く思うようになりました。

「街の相談室 ほろん」の立上げ

様々な経験を積む中、やりがいを感じていた一方で、二人の子供の母として、仕事と子育ての両立を考えると勤めることに限界を感じていました。

そこで思い切って地域に密着した相談支援事業所を立ち上げることを決意。夫の協力のもと何とか独立することができました。

それが「街の相談室 ほろん」です。

地域に密着した相談支援事業所として、福岡市東区に根ざした活動を展開しています。

独立してからは、時には在宅ワークを取り入れたり柔軟な働き方ができています。

「ほろん」が目指す居場所づくり

「ふらっと立ち寄れて、ほっとできる場所にしたい」

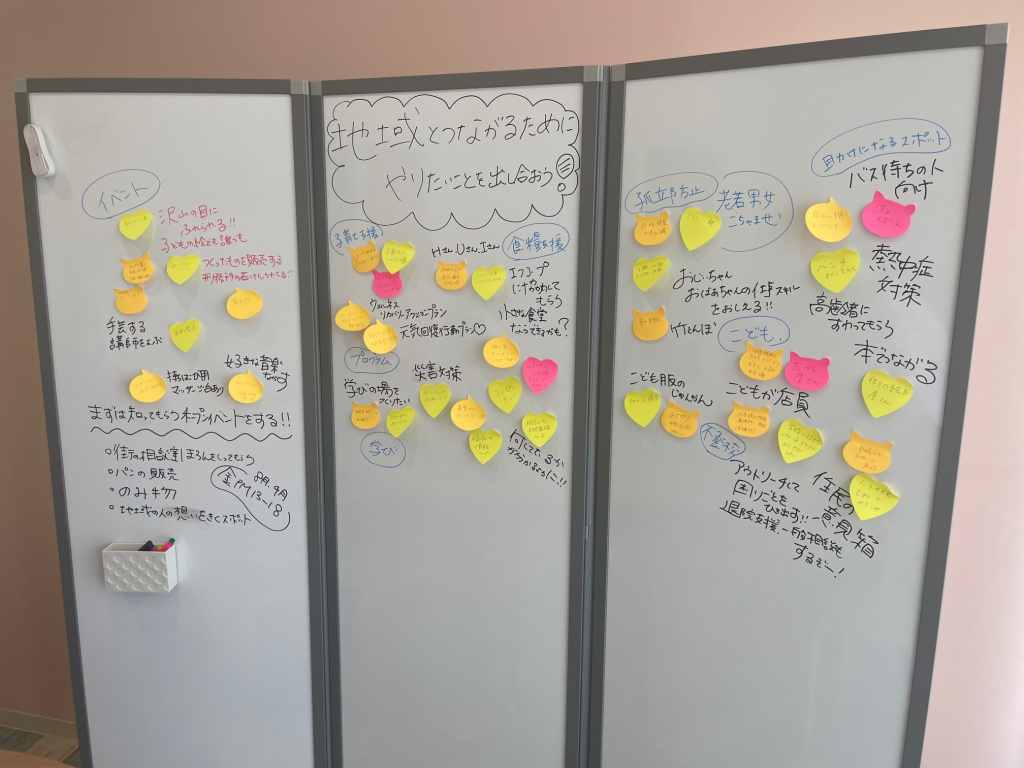

そんな想いから、「ほろん」では障がいのある方やその保護者を対象にした学びと対話の場「ほろんcafé」も定期的に開催しています。

情報交換や勉強会を通じて、「親なきあと」の不安を少しでも解消すると共にまだ支援につながっていない人との地域とのつながりを生み出す場所にもなっています。ちょっと困ったなと感じることがあったら、いつでも来てほしいですね。そして、ほっとして帰ってもらえるような場所にしたいです。

ケアは“専門職”だけじゃない。“みんな”で支える福祉へ

ケアには2種類あると思っています。「1つは専門職によるケア。もう1つは、周りの人たちの助け合い」です。「聞いてくれるだけでもケアになる」——そんな優しい視点が、「ほろん」の活動の根底にあります。

人の人生に深くかかわり、暮らしを良い方向に変えることができる仕事にやりがいを感じながら、日々の支援に向き合っています。 稲岡さんの想いが、今日も「ほろん」を通じて、少しずつ確実に地域に広がっています。

記事作成:福岡市福祉局障がい者部障がい企画課